In der neuen Sonderausstellung des Naturmuseums Solothurn wird die Evolution und ihre Konsequenzen in unserem Alltag sicht- und greifbar. Beispiele aus der Natur, der Landwirtschaft oder der Medizin machen deutlich, dass Evolution ein immer noch andauernder Prozess ist, der sich auch beobachten lässt.

Die Ausstellung des Zoologischen Museums der Universität Zürich wurde in Zusammenarbeit mit dem Universitären Forschungsschwerpunkt «Evolution in Aktion: Vom Genom zum Ökosystem» erarbeitet und gastiert vom 17. November 2022 bis 30. April 2023 im Naturmuseum Solothurn.

Wenn der Fressfeind die Evolution steuert

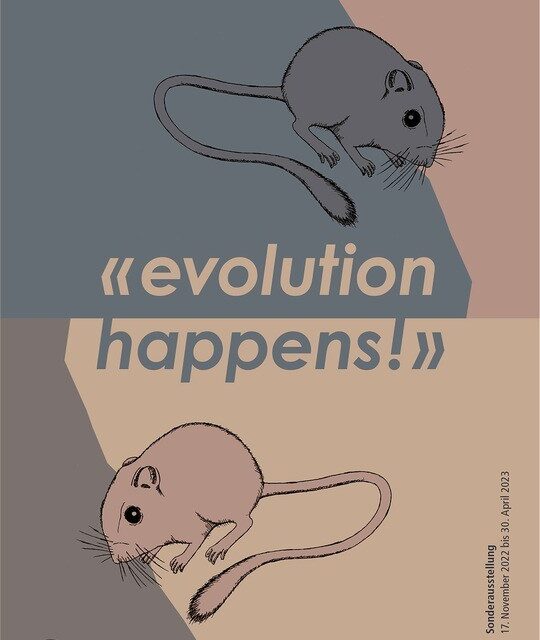

Es gibt sie in hell und dunkel: Die Felsentaschenmäuse – in der USA zuhause – sind in der hellen Farbvariante auf sandigem Wüsten-Boden gut getarnt vor Beutegreifern wie der Schleiereule. Optimal an die Umgebung angepasst pflanzen sie sich fort und bekommen Nachkommen, die auch wiederum von heller Natur sind – es sei denn, es passieren Fehler. Durch sogenannte Mutationen entstehen auch mal dunkel gefärbte Nachkommen. Diese haben gegenüber Fressfeinden jedoch schlechtere Karten und kommen selber kaum zur Fortpflanzung. Es sei denn, sie besiedeln eine neue Region, in der der Boden beispielsweise mit dunklem Lavagestein bedeckt ist: Dann wendet sich das Blatt. Was hier beschrieben wird und effektiv zu beobachten ist, heisst Evolution, die durch Fressfeinde gesteuert wird. Bedingung dabei ist, dass ein Merkmal genetisch verankert und somit vererbbar ist – so beispielsweise die Fellfarbe bei den Felsentaschenmäusen.

Wenn Parasiten die Evolution steuern

Wir kennen es, das unverkennbare Zirpen der Grillen an einem Sommerabend. Sie zirpen, um Weibchen anzulocken. Deshalb tragen Männchen unter ihrem rechten Flügel eine gezahnte Schrillleiste, die sie beim Aneinanderreiben der Flügel über die Flügelkante streifen. Dies ergibt die typische Hintergrundmusik in den Sommermonaten. Nun bringt die Natur durch zufällige Mutationen immer wieder Männchen mit verkleinerter Schrillleiste hervor. Diese Männchen bleiben stumm, können keine Weibchen akustisch anlocken und kommen kaum zur Paarung. Nur wenn sie sich in der Nähe von zirpenden Männchen aufhalten gelingt es ihnen manchmal ein Weibchen abzufangen. Der Erfolg ist aber so gering, dass sich dieses Merkmal nicht durchsetzen könnte. Es sei denn, es gibt doch einen Vorteil…Denn es stehen nicht nur weibliche Grillen auf zirpende Männchen, sondern auch parasitische Raupenfliegen. Sie suchen gezielt die laut werbenden Männchen auf und legen ihre Maden auf ihnen ab. Diese bohren sich in die Grille hinein und fressen diese innerhalb einer Woche von innen auf. Stumme Männchen aber bleiben verschont, weil sie akustisch nicht vom Parasiten geortet werden können. Unter diesen Bedingungen haben stumme Männchen die grösseren Paarungserfolge zu verzeichnen und geben zudem das «stumme» Gen ihren Nachkommen weiter. Auf diese Weise hat sich ein Merkmal etabliert, welches rein durch die Bevorzugung der Weibchen (sexuelle Selektion) keine Chance gehabt hätte.

So geschehen auf der hawaiianischen Insel Kaua’i, wo sich die genetische Zusammensetzung aufgrund des Parasiten innerhalb einiger Jahren stark verschoben hat: Nur noch wenige Feldgrillenmännchen zirpen hier…

Wenn der Mensch seine Finger im Spiel hat

In der Landwirtschaft wird geforscht: Es geht dabei um die Entwicklung von Getreidesorten, die ertragreich und robust gegenüber Krankheiten sind und einen möglichst hohen Eiweissgehalt haben. So entwickelte der Mensch eine neue Getreideart «Triticale» als Mischform von Weizen und Roggen. Diese besticht dadurch, dass sie robuste Eigenschaften und einen hohen Eiweissgehalt vorweist, sowie resistent gegenüber dem Mehltau ist – leider nur anfänglich. Wie es dazu kam: Der Mehltau, ein Pilz der zu hohen Ertragsausfällen führen kann, ist in der Praxis gefürchtet. Bisher gab es nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip den Weizen-Mehltau, der den Weizen befällt, den Roggen-Mehltau, der den Roggen befällt. Ein Triticale-Mehltau fehlte bisweilen noch. Doch nicht nur der Mensch sorgt für neue Sorten, auch die Natur bringt immer wieder Neues hervor: So kreuzten sich, völlig natürlich, spontan und ziellos der Roggen-Mehltau mit dem Weizen-Mehltau mit dem Resultat eines Triticale-Mehltaus. Und der Zufall wollte es, dass der passende Wirt bereits parat stand: Der Mensch hat die Getreidesorte Triticale im Vorfeld kreiert. Wäre kein passender Wirt vorhanden gewesen, wäre der Triticale-Mehltau eine Nullnummer der Natur gewesen. Unter den gegebenen Bedingungen aber war es mit der Resistenz gegenüber Mehltau nun auch bei Triticale vorbei. Hier passiert Evolution durch die Einwirkung des Menschen und immer wieder durch Zufälle.

Wenn Darwin nicht fehlen darf

Den evolutiven Prozessen zugrunde liegt eigentlich immer die von Charles Darwin entwickelte Evolutionstheorie. Die vom Naturmuseum Thurgau produzierte Hörgeschichte zu Darwin stellt eine attraktive Ergänzung zur Ausstellung dar. Besucherinnen und Besucher erhalten durch eine Art Teilnahme an den spannenden Gesprächen zwischen dem Naturforscher und seinem Enkel einen Einblick in seine, damals revolutionäre, Gedankenwelt, die bis heute Bestand hält.

Evolution – ein Thema nicht nur für die Grossen

Dem Naturmuseum ist es ein Anliegen, auch den jüngeren Besucherinnen und Besuchern das etwas komplexe Thema der Evolution näher zu bringen. Deshalb wurden interaktive Spiele wie beispielsweise ein Spiel zu den getarnten Mäusen speziell für diese Zielgruppe entwickelt. Damit erhofft sich das Museum, auch junge Menschen für das spannende Thema zu begeistern.

Museumspädagogisches Material

Den Lehrpersonen steht pädagogisches Material kostenlos zur Verfügung. Es sind dies ein Museumskoffer mit Aufträgen sowie eine Broschüre mit Hintergrundinformationen und Arbeitsblättern, gratis herunterzuladen von unserer Internetseite www.naturmuseum-so.ch/vermittlung/angebote.

Eine öffentliche Vernissage wird am 17. November 2022, 18.30 Uhr stattfinden. Der Anlass ist kostenlos.

Titelbild: Felsentaschenmäuse – einmal hell und einmal dunkel – je nach Untergrund hat die eine oder andere Farbvariante einen Vorteil. Einladungskarte zur Sonderausstellung «evolution happens» Graphik: Theo Fluri.

Neueste Kommentare